赓续血防魂,青春护健康:焕奎书院“青春医线·乡约健康”实践队行记

2025-08-13 11:19:22.0

来源:中国网

赣鄱大地,稻浪翻滚,蝉鸣渐起,南昌大学焕奎书院 “青春医线・乡约健康” 社会实践队的 6 名队员背负行囊,带着精心筹备的医学手册与满腔热忱,踏上了江西省鹰潭市的土地。这场以“溯源血防精神,共护健康之光” 为主题的暑期实践,恰似一场跨越时空的精神对话 —— 他们在红色场馆中触摸历史脉搏,在乡间地头传播健康理念,用七日的步履不停,书写着新时代青年与这片土地的深情联结。

启程:行囊里的初心与使命

出发前,队员们对着鹰潭地图,再次核对余江县血防纪念馆、贵溪县流口镇等实践点的路线,重温当年余江人‘踏遍千山万水,走进千家万户’消灭血吸虫的故事。与此同时,大家整理好有关幽门螺旋杆菌相关知识,规划好陪伴留守儿童的小游戏,为后续健康科普宣讲做好准备。

当实践队抵达鹰潭时,被这座信江穿城而过的城市所迷住,既有现代都市的繁华,更有乡村阡陌的宁静。在来之前队员们了解到,尽管血吸虫病已得到有效控制,但部分偏远乡村仍存在卫生知识匮乏、慢性病管理薄弱等问题。而这也正是我们来的意义,是作为医学生的使命与责任。

叩响历史:血防丰碑砺初心

雨后的余江县空气清新。实践队走进血防纪念馆时,阳光正透过玻璃穹顶,洒在馆前 “送瘟神” 主题雕塑上。这座高 8.1 米的雕塑,刻画着手持药箱的医生与挥锹治水的群众并肩而立的场景,底座 “1958-2023” 的字样,默默诉说着六十余年的奋斗历程。

“大家现在看到的这组照片,记录的是 1955 年余江开展的第一次大规模查螺行动。” 讲解员指着展厅墙上泛黄的影像,画面中防疫人员穿着蓑衣、踩着泥泞,在稻田沟渠中仔细搜寻钉螺的身影。玻璃展柜里,一把磨得发亮的镊子静静躺着,旁边的说明写道:“防疫员周银根用这把镊子,三年间清除钉螺 1.2 万只,脚底磨出的茧子厚达半厘米。”

在 “余江经验” 展区,一组动态复原场景让人驻足:昏暗的油灯下,几位戴着老花镜的乡村医生正在整理病例;墙上的黑板写着 “早发现、早报告、早治疗” 的血防口诀;墙角堆放的草药散发着淡淡的苦味 —— 这正是当年 “依靠群众、依靠科学” 防控策略的生动写照。1958 年 6 月 30 日,《人民日报》头版刊登《第一面红旗 —— 记江西余江县根本消灭血吸虫病的经过》,宣告余江成为全国第一个无血吸虫病县。当天,毛泽东同志读到这则消息,挥笔写下《七律二首・送瘟神》,其中 “春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧” 的豪迈诗句,至今读来仍让人热血沸腾。

“‘绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何’,这是旧中国血吸虫病肆虐的真实写照;而‘借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧’,则是新中国战胜疾病的壮志豪情。” 队员们站在诗碑前,轻声诵读着诗句,指尖拂过那些遒劲的刻字,仿佛能感受到伟人挥毫时的激昂。队员们特意带来了祖父的那枚纪念章,将它轻轻放在诗碑旁合影,两代人的 “血防情缘” 在这一刻完成了跨越时空的对话。

离馆前,全体队员在纪念馆的留言簿上郑重写下:“以青春之我,承血防之志,护百姓健康。” 落笔瞬间,窗外的阳光恰好掠过 “赤心为民、敢为人先” 的血防精神标语,照亮了每个人眼中的坚定。

播撒希望:健康科普进田间

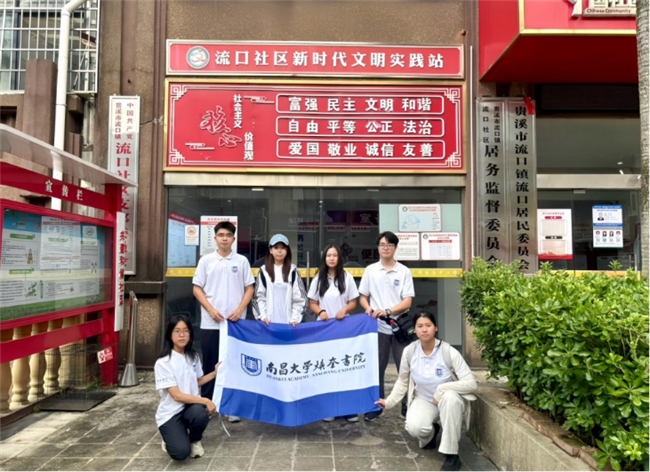

“小朋友们,知道这个像小螺丝的虫子是什么吗?它可是传播血吸虫病的坏家伙哦!”贵溪县流口镇新时代文明实践站的教室里传来阵阵欢笑声。队员们指着钉螺图片,用儿歌般的语言讲解着血吸虫的传播路径,讲台下的孩子们听得聚精会神。

血吸虫和幽门螺旋杆菌,均是日常生活中常见的致病原,队员们将知识融入通俗易懂的语言中,通过现场演示、互动等方法,让小朋友们能够了解相关的健康知识,从而让医学生所学的知识真正落地,帮助到医疗卫生水平较为落后的地区,将健康的种子播撒到广袤的土地上。

回响:青春足迹印初心

七日的行程转瞬即逝,队员们都深有感悟。以前在课本上学‘余江经验’,总觉得离自己很远,直到亲眼看到那些防疫工具、听到那些奋斗故事,才明白‘敢为人先’不是口号,是一代代人踏出来的路。作为医学生,我们不仅要学好技术,更要传承这种‘把人民健康放在首位’的精神。”健康所系,性命相托,让医学的知识播撒到祖国各地是我们每一位医学生的责任,也让我们更加热爱这份工作,为全国人民的健康保驾护航。

车窗外,鹰潭的轮廓渐渐模糊,但实践队的足迹已深深印在这片土地上。那些在纪念馆里汲取的精神力量,在乡间播撒的健康理念,正如同信江的流水,滋养着希望,也见证着一群青年用行动诠释的担当。在传承红色基因的道路上,在助力乡村振兴的征程中,这样的青春故事,必将续写更多动人的篇章。(供稿来源:南昌大学焕奎书院 高源,钱慕蓉)

免责声明:

中国网娱乐转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。

文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。